火災やら何やらでごたごたしてたら4月になっていて、毎年無駄になにかやろうと思っていた誕生日が近くなっていた。

いい機会だし静かに一人旅でもするかと思っていたのだが、ちょうど誕生日に東京でデジタル民主主義2030のミートアップが開催されるというので行くことにした。決めたのは1週間前かそこらである。

岩手から東京までの新幹線予約をする過程でモバイルSuicaとえきねっとがJRE IDに統一されることを知った。めちゃくちゃ頑張ってるSuicaと使いづらさの権化のようなえきねっとが統合可能になるとは、世の中は少しずつマシになっているのだなと感じた。

デジタル民主主義2030というのは安野貴博さんを中心に進んでいる民主主義をテクノロジーを使ってよりよい形にするプロジェクトである。詳細は下記を参照。

このプロジェクトに参加したもともとのきっかけは井戸端というCosenseプロジェクトで、コアメンバーの西尾さんやBluemoさんがいたことである。西尾さんが2023年のPlurality Tokyoに参加した話で盛り上がったり、Bluemoさんはフラクタル要約や人々が主観的にズレたままチャットするインターフェースを開発していたりと、自分の理解を超える何かをしていた。僕はおならが臭いと嬉しいみたいなページを作っているばかりだというのに。そんなこんなでデジタル民主主義あちいなぁと思ってたら、いつの間にかこんなプロジェクトが走り始めていて面白そうだったので参加した。

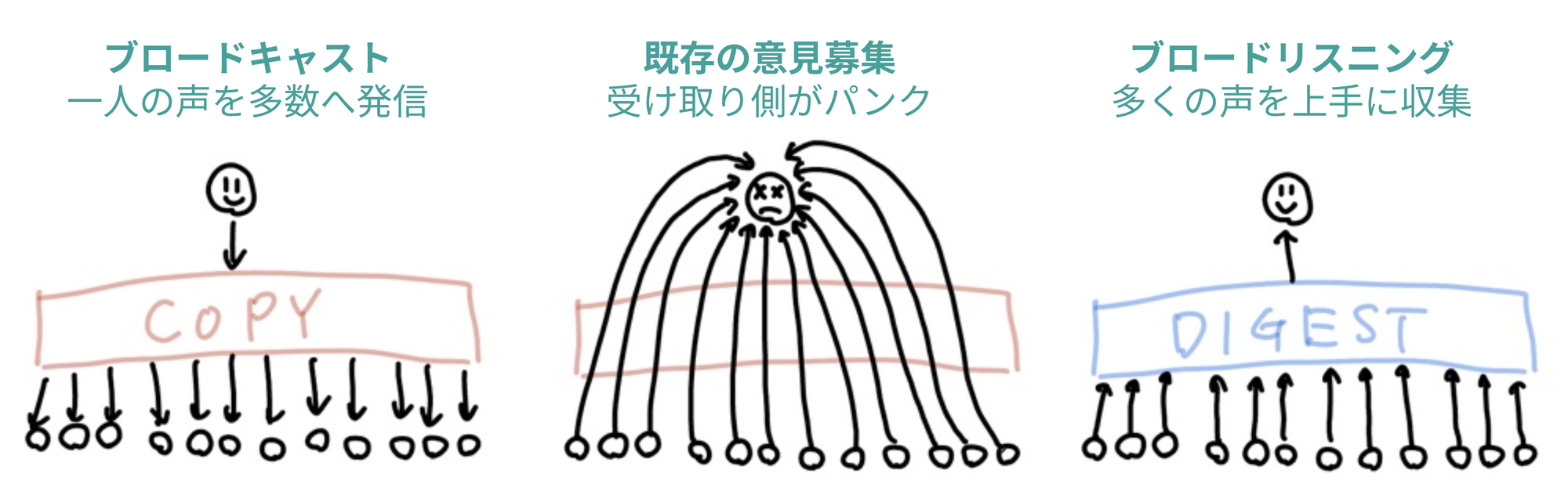

今回のミートアップも、ネット上でなんか面白いことをやっている二人が何をやっているのかを間近で観察したかったというのが大きい。特にBluemoさんが取り組んでいる大規模熟議システムは、本当にそんなことが可能なのかという自分の中で確信が持てない期待感があり、今あるテクノロジーを活用すれば当然実現可能だと感じられるブロードリスニングとは対照的に見えている。

ミートアップ会場につくと、西尾さんっぽい人がいて話しかけたら西尾さんだった。本当に実在した。とりあえず座ろうとしたら名札にtakkerと書かれた人がいたのでtakkerさんだとわかった。この人も実在していた。二人でテーブルに座って、パソコンを広げて、そのままCosenseで会話を開始した。ギークハウスでよくあったなこれ。

そのままハッカソンに移って、僕は広聴AIを動かすところまでをサポートするチームで作業した。

広聴AIはGithub上で技術者が動作させるドキュメントがある段階で、おそらく自治体や市民団体の担当者が実際にWindowsで動かそうとすると様々な困難があると予想された。実際、Windowsの改行コードの問題やOpenAIのTierの問題など、ヘビーユーザーでは気づきづらい問題を多く補足することができた。リアルイベントで同時的に作業すると実りが多いのだなと感じた。

他班の発表はどれも興味深かった。polimoneyチームは政治資金収支報告書のPDFをjsonに書き換えるという泥臭い作業を始めたと思ったら、エレガントにできてしまったらしい。Gemini 2.5 Proを使ったらしいが、応用範囲がとてつもなく広そうなのであとでよく見たい。

いどばたはBluemoさんがプロトタイプを作って鎌倉のゲストハウスで知らない人たち相手にデモもしたらしい。会場でも会議室で20人くらいが黙々とPCに向かってて異様な雰囲気だったけど、大人数による熟議が進行中だったみたいだ。これも環境を作って自分でも早く試してみたい。

過去5年くらいずっと実現しようとしてきた「時間を超えた大人数議論」の環境が、初めて本当にワークした気がする うれしい

— Bluemo / Shutaro Aoyama (@blu3mo) April 15, 2025

安野さんはやはり注目の的で、会場では様々な質問が投げかけられたが、どの質問にも即座に回答していて、しっかり議論を重ねている印象だった。ボードメンバーの鈴木健さんがリモートで挨拶をして今後の活動予定などをコミュニティに共有した。

オードリー・タンやグレン・ワイルのPluralityはまだうまく咀嚼できていないのだけど、違いを超えて人類の協働を実現するというビジョンが全くの絵空事ではなく、2030年までにどう具体的に社会実装するかを考えている。ここがめちゃくちゃ面白い。スト6くらい面白い。

参加してよかったなーと思ってたところで、イベントの最後に安野さんと会場から誕生日を祝ってもらえて思い出に残る誕生日になった。なんか無理やり祝わせたみたいになって申し訳なかった。

イベントで相当な熱量をもらったので、大船渡に帰ってからも自分にできることでcommitし続けようと思う。都知事選後にTalk to the Cityを色んな人に見せて回っていたが、皆可能性を感じつつもその後の発展はない感じだった。それでもみな一様に東日本大震災のときの意思決定の課題感があることは共通していた。機能改善されている広聴AIの運用例をチームに共有するだけでも開発はより加速すると思っている。東京から各地へムーブメントを波及させる必要があるので、岩手の田舎のギザギザの一端でそれをやるのも少しは意味があるだろう。

ミートアップの翌日に行った国立科学博物館の特別展が古代DNAだったのでめちゃくちゃ楽しかった。弥生人がもたらすテクノロジーと文化を縄文人が徐々に受容していった過程が土器に克明に刻まれていて印象的だった。スピード感は違えど向こう5年がそんな感じに進むといいなと思った。

追記1: 興味を持った人はデジタル民主主義2030のSlackコミュニティにぜひご参加ください。

追記2: たねのぶの広聴AIのレポートはここにどんどん追加していく予定。

ディスカッション